教員紹介 - 上原 由美

Q. 先生の研究・活動を教えてください

「乳児保育」の授業での学びを踏まえ、学生が実際の乳児と関わる保育実習で習得したスキルや経験について研究をしています。また、保育現場における「乳児保育」のコーディネーターとして、モデル園と研究園の架け橋となり、視察や研修、カンファレンス等の調整を行ったり、研究園を訪問したりしながら、0,1,2歳児の保育実践や環境構成について調査を行っています。

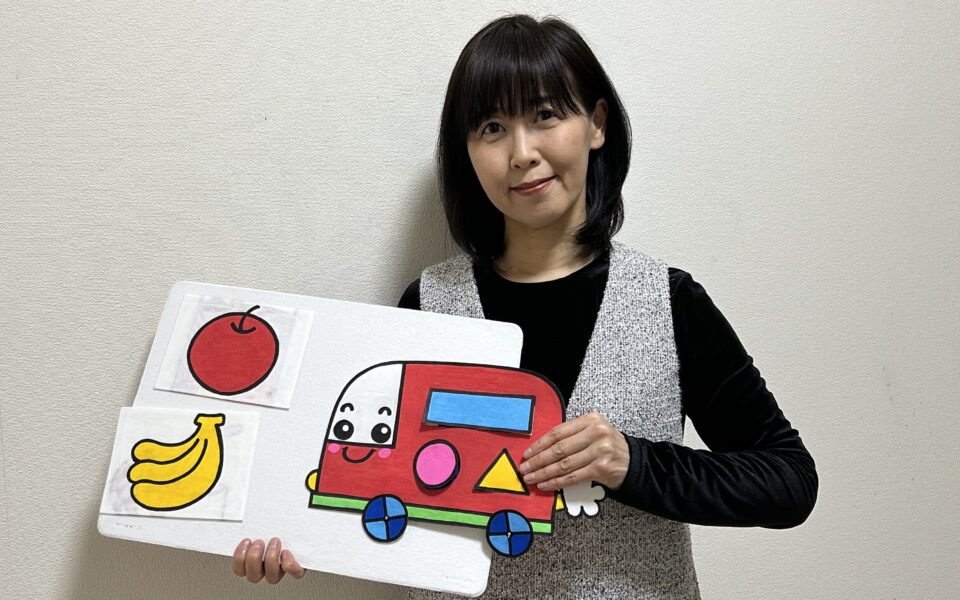

最近では、児童文化財の絵本や紙芝居、特に「パネルシアター」に魅了され、学生と共に教育・保育施設や障がい者施設において実践活動を行っています。今後、放課後児童クラブや図書館、医療機関など幅広い場において、「パネルシアター」を通して、様々な人と交流できたらと思っています。

Q. この分野の面白さは、どんなところですか?

「乳児保育」では、今までの経験を生かすことができることに、おもしろさを感じています。特に、0,1,2歳児の保育実践や環境構成について、保育者として現場で働いていた時に、私自身も悩み続けてきました。大学に所属するようになり、沢山の保育施設を訪問する機会が増え、様々な保育のあり方を学びました。自分と同じように悩んでいる保育者の方から相談を受けたり、こちらから提案したりする中で、園独自の保育実践や環境構成を見出していく姿を目の当たりにすると、感慨深いものです。現場に足を運ぶたびに、保育者の方々と信頼関係が深まっていくことにも喜びを感じています。

また、児童文化財「パネルシアター」の実践活動では、学生と共に大学外へ飛び出し活動を繰り広げています。実習とは違ったカタチで子どもの前に立ち、楽しさを共有したり一体感を味わったりしながら保育のスキルを高めていく学生の姿をみると、頼もしさも感じます。そして、学外活動は、沢山の出会いがあることも魅力の一つだと思います。

授業紹介

乳児保育Ⅰ・Ⅱ

近年、0歳児からの保育を利用する家庭が増えてきています。それに伴い、乳幼児期における愛着形成の重要性が注目され、乳児保育の期待が高まっています。これらのことを踏まえ「乳児保育Ⅰ」の授業において、乳児保育の意義や目的、役割、また、保育所保育指針を通して乳幼児期の子どもの発達や保育内容などの理論を学習し、「乳児保育Ⅱ」では、新生児人形を用いて抱っこやおんぶ、おむつ替え、調乳や授乳、沐浴など実践的な内容について学びます。沐浴について例にあげると、手順や方法だけではなく安全面や衛生面の理解も深まるよう、理由や意図を考えながら実践します。理論と実践を結び付けながら、学生は子どもの命を守り育む保育者の専門性を深く理解していきます。

メッセージ

保育を志す生徒さんは、「小さい頃からの夢!」と回答する方が多く見られます。私は、高校生の頃、保育について全く興味がありませんでした。進路を決めるにあたって、両親や姉に導かれ保育の道へ進みましたが、保育現場に就職し、子どもたちや保護者の方々、先生方、沢山の出会いを通して、保育のおもしろさや楽しさ、やりがいを見出しました。そして、関わる全ての子どもたちに「愛情を!」と思い保育を行ってきましたが、反対に私の方が、子どもたちや保護者の方々から沢山の愛情をいただいていたことに気づかされました。保育の仕事を20年間続けられたのは、そんな素敵な人たちと出会い、支えられていたからだと感謝しています。保育の仕事に憧れ「小さい頃からの夢!」と答えてくださる皆さん、そうでない方も、一緒に子どものこと、保育のことを学びましょう。